Marcos Antil: “Redadas y miedo no frenan la esperanza ni las remesas que sostienen a Guatemala”

Marcos Antil, empresario y emprendedor migrante, analiza el impacto de las redadas y políticas migratorias recientes en Estados Unidos. En esta entrevista, expone cómo, pese al miedo y las dificultades, las remesas siguen siendo un pilar económico clave y subraya la importancia de generar oportunidades dentro del país para frenar la migración forzada.

—Llama la atención lo que ha sucedido en los últimos días en ciudades estadounidenses con las protestas migrantes, que fueron generadas a partir de redadas que se han registrado. Esto trae consigo una serie de historias y consecuencias. Usted migró desde los 14 años a Estados Unidos y ha vivido de cerca ese tipo de procesos. ¿Qué siente cuando ve las imágenes que se han distribuido alrededor del mundo en los últimos días de lo que está sucediendo con los migrantes en este momento en Estados Unidos?

—Es un tema preocupante y triste. Lo viví por primera vez en 1994, cuando tenía 18 años y vivía en California. En ese momento había un sentimiento antimigrante muy fuerte. Un gobernador hizo campaña con esa plataforma, ganó y nos quitó varios derechos a quienes no teníamos papeles. Yo tenía un permiso de trabajo bajo asilo político, pero nos quitaron el acceso a la universidad y a otros servicios. Años después, la Corte revirtió esa decisión por ser ilegal.

Ver ahora lo mismo, pero a nivel nacional, es alarmante. Muchos amigos y familiares están siendo deportados. Ese miedo no es nuevo; lo sentimos desde el momento en que cruzamos la frontera. Siempre ha estado ahí, pero ahora se intensifica con las noticias y las redadas.

Cuando uno migra forzadamente, se enfrenta a una decisión: ¿prefiero que me corran o que me maten? En mi caso, salí porque si no lo hacía, podían matar a mi papá y quizá a toda mi familia. Pensé: “Al menos aquí voy a vivir y haré lo posible para no ser atrapado”.

El derecho a salir a las calles y protestar es fundamental, y también lo es dar voz a quienes no la tienen.

—Esa historia que nos comparte sobre cuando llegó a Estados Unidos incluye también su participación en algunas marchas por lo que se vivía entonces, en 1994. ¿Cómo han cambiado las cosas desde ese entonces hasta ahora?

—Han cambiado en varios sentidos. En el caso de los guatemaltecos, el número de personas que han salido del país ha aumentado considerablemente. Hoy se habla de entre tres y cuatro millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos.

Si revisamos las remesas desde 2002, eran muy bajas en comparación con hoy. En ese entonces no eran el principal ingreso del país. Ahora superan los 23 mil millones de dólares. Ese éxodo se ha incrementado por la situación interna de Guatemala, que ha empeorado.

Conozco personas que me dicen: “Estoy aquí por cuatro años: uno para pagar la deuda del viaje, otro para ayudar a mi familia, el tercero para ahorrar y el cuarto para construir mi casa. Luego me regreso”. Algunos lo logran, otros no, pero muchos ya lo hacen con un plan claro. Eso muestra cómo se ha transformado la migración: ahora hay más conciencia, pero también más pérdida para Guatemala, porque se va mucho talento.

—Lo que usted nos está diciendo es que, pese a las adversidades, el sueño migrante se mantiene. Ese sueño que ha descrito también a lo largo de los años, e incluso ha relatado en su libro migrante. ¿Hoy en día el sueño migrante sigue vivo?

—No lo llamaría “sueño migrante”, es sobrevivencia. Cuando no tienes qué darle a tu familia, cuando ves a tus hijos con hambre, cualquier rayo de esperanza, por pequeño que sea, se convierte en una posibilidad. No importa si está en la capital o en otro país. Uno sale por necesidad, no por soñar.

Claro que existen la esperanza y los sueños, pero ojalá se pudieran alcanzar sin salir del país. Cuando llegas a un lugar como este, donde si trabajas, si eres creativo, puedes avanzar, ahí empieza a surgir la posibilidad de crecer. A veces parece un desierto, pero si tienes las ganas, floreces.

No es un sueño, es una lucha por sobrevivir y lo que esa lucha puede generar cuando compites en un lugar con un terreno más justo.

—Y ese espíritu de supervivencia del que habla, ¿es el que podría estar generando el envío de más remesas en los últimos meses? Porque, contrario a los escenarios previstos a finales del año pasado, por temas políticos y otros factores, los guatemaltecos siguieron enviando dinero.

—Así es. Hay dos factores clave. Primero, el número de guatemaltecos acá ha crecido muchísimo. Antes se hablaba de medio millón, luego un millón, ahora entre tres y cuatro millones. Más personas, más remesas.

Desde 2002, el Banco de Guatemala ha rastreado las cifras, y la tendencia siempre ha sido al alza. Incluso durante la pandemia, no se desplomaron. Este año, mayo fue el mes con mayor envío de remesas de la historia.

El segundo factor es el miedo. Algunos, ante el riesgo de ser detenidos, prefieren enviar el dinero cuanto antes. Pero el principal motivo es la cantidad de migrantes. Cada persona tiene familia en Guatemala y les envía dinero. Mientras el éxodo continúe, las remesas seguirán creciendo.

—En los últimos años ha habido un estancamiento, incluso resistencia al cambio. ¿Cómo interpreta lo que ha ocurrido políticamente, especialmente cuando no se respeta el mandato democrático?

—Eso es lo que estamos viendo. Cuando el resultado electoral no es el que algunos esperaban, buscan cómo frenarlo. Eso entorpece el progreso. Hay sectores que estaban cómodos con el business as usual y ahora reaccionan contra el cambio.

Y eso nos afecta directamente a nosotros: quienes tenemos que salir a trabajar, manejar por carreteras en mal estado, cambiar llantas cada tres meses o no movernos porque no hay caminos. La migración forzada, otra vez, se convierte en respuesta a esa falta de condiciones dignas.

—¿Y cómo se puede cambiar eso, según usted?

—Creo profundamente en el sueño guatemalteco. Haber alcanzado el sueño americano me dio las herramientas para pensar en cómo construir uno aquí.

El primer ingrediente es el talento. Guatemala es un país joven, con gente que habla dos o más idiomas, con una herencia milenaria y una ubicación geográfica privilegiada. Nuestro mayor recurso es la gente.

El segundo, son los emprendedores. En Guatemala o sobrevives o sobrevives, y eso obliga a emprender. Por eso es uno de los países con más emprendimientos por necesidad. El problema es que al segundo año, el 70 % fracasa. A los cinco años, solo el 5 % sobrevive.

Eso no es por falta de ganas, sino por falta de acompañamiento. Muchos no tienen capital, y cuando surge una oportunidad, se quiebran. El apoyo no está llegando.

—¿Y qué se necesita entonces para sostener esos emprendimientos?

—El talento y las ganas existen. Lo que falta es acceso a crédito en condiciones justas. Con 4,000 o 5,000 quetzales se pueden generar hasta cinco empleos formales. Ya hay estudios y fondos disponibles. Incluso hay más de 500,000 quetzales en algún banco destinados a emprendedores, pero no se utilizan.

¿Por qué? Porque dejar ese dinero guardado genera más ganancias para unos pocos. Mientras tanto, los emprendedores no pueden acceder a esos recursos.

Las leyes existen. Hay voluntad en el papel, pero falta acción. Si se aplicaran, habría menos migración.

—Entonces, ¿usted cree que con más apoyo al emprendimiento, habría menos migración?

—Claro. La gente migra porque no tiene opción. Cuando no puedes llevar comida a la mesa, lo haces por necesidad.

Nadie dice: “Voy a dejar a mi familia para ver cómo sobrevivo”. Lo haces porque no hay otra salida.

Si se estimula la economía desde los emprendimientos y se acompaña a quienes ya se atrevieron, podríamos avanzar muchísimo. El capital está ahí: más de 21 mil millones en remesas, que en su mayoría se usan para consumo.

Si ese dinero se canaliza bien, puede convertirse en empleo. Y también necesitamos reformar la educación. Hoy está pensada para crear trabajadores, no emprendedores ni pensadores. Necesitamos formar personas con herramientas para crear, innovar y decidir si quieren ser académicos, técnicos o empresarios. Eso también debe cambiar.

—En todo este proceso, ¿cómo nos ha afectado la corrupción de las últimas décadas para encontrar soluciones?

—La falta de voluntad ha sido el gran problema. Tenemos leyes, recursos, talento… pero la mala administración ha sido devastadora.

Desde los años setenta, Guatemala ha aprobado unas 3,000 leyes. Algunas fueron muy innovadoras. Fuimos pioneros en América Latina en crear zonas de libre comercio, incluso antes que China.

Pero en lugar de implementarlas, las guardaron por 15 o 20 años. Cuando por fin las retomaron, otros países ya nos habían rebasado.

Tenemos programas de educación abierta que podrían capacitar tanto a alumnos como a maestros en habilidades como la programación. Pero no se aplican.

Falta visión. Estamos atrapados en el día a día, sin construir sobre lo que ya tenemos, especialmente sobre el talento guatemalteco.

—¿Qué responde usted a quienes dicen que casos como el suyo, que han tenido éxito, más bien romantizan la migración?

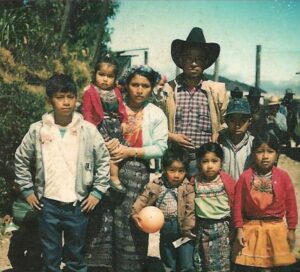

—No los entiendo. Migrar no es fácil, y nadie lo hace por gusto. Es un camino lleno de sufrimiento. Yo crucé fronteras solo, sin hablar español ni inglés. Dormí en el piso, pasé hambre, trabajé para pagar mis estudios.

Decidí transformar ese sufrimiento en esperanza. Si iba a ser zapatero, sería el mejor. Si era estudiante, daría lo mejor. Si mi 100 era 60, daría ese 60 con todo.

Aquí, en Estados Unidos, el talento y la creatividad se valoran. Hay oportunidades, pero hay que luchar por ellas. Les digo a mis amigos: trabajamos 12 horas, pero aún así podemos estudiar una o dos más por la noche. Así aprendí inglés.

No es romantizar. Es elegir: ¿me quedo en el sufrimiento o lo convierto en algo positivo? Vengo de una aldea sin electricidad, sin hablar español ni inglés, pero con el amor de mi familia. Ese amor fue mi fuerza.

Si eso se llama romanticismo, entonces soy el más romántico de todos.

—En ese sentido, cada historia de vida está rodeada de experiencias y contextos distintos. Recuerdo una frase del cardenal Ramazzini en una conversación reciente. Hablando sobre San Marcos y Huehuetenango —de donde usted es originario— decía que las familias ya no están pensando en política o en mandar a sus hijos a la escuela. Están pensando en cómo mandarlos a Estados Unidos para que trabajen y envíen dinero. ¿Qué piensa usted al escuchar eso?

—Lo respeto totalmente, Alejandra. Cada familia tiene sus necesidades.

Yo lo viví. Eso refleja una realidad muy profunda.

Las realidades entre quienes viven en Huehuetenango, San Marcos o la capital son distintas. Pero cuando no ves esperanza, lo único que puedes hacer es buscar un rayito de sol.

Cuando estás en modo supervivencia, el miedo desaparece. O más bien, pesa más el deseo de sobrevivir que el miedo. Por eso cruzamos fronteras, aun sabiendo que muchos mueren en el intento.

Estamos conscientes del riesgo, pero más fuerte es el deseo de dar de comer a nuestros hijos, de ofrecerles educación, una vida digna.

Como decía el cardenal Arns: cuando las personas se ven obligadas a salir, no hay fuerza que las detenga. Esa es la realidad guatemalteca.

Por eso hablamos hoy de uno, dos, tres… hasta cuatro millones de guatemaltecos que están fuera del país. Y las remesas siguen subiendo. Es un dolor profundo, pero nos toca hacer lo que esté en nuestras manos para revertirlo.

Los que ya tenemos voz, los que somos escuchados, debemos actuar. Y quienes están en Guatemala, que siguen luchando, también deben empoderarse. Hay que unirnos detrás del “sueño guatemalteco”.

La verdadera esperanza es que podamos tener educación, oportunidades, y que si alguien quiere irse, lo haga por decisión, no por obligación. Que migrar sea una opción, no la única salida.

La migración forzada es la que vivimos. Entiendo a las familias; la realidad es dura. Pero hay esperanza. La veo en jóvenes con talento desde 2008, cuando empecé a trabajar con ellos. Solo esperaban una oportunidad. Volaban.

Desde Guatemala, apoyamos a empresas en más de 25 países con talento nacional. La esperanza está en nuestra juventud. Si les dices “tú también puedes” y caminas junto a ellos, los inspiras. Por eso creo profundamente en nuestra gente. Y sí, puede sonar romántico, pero me gusta soñar en grande. Gracias a Dios, he cumplido muchos de esos sueños.

—Todos los acontecimientos históricos dejan dificultades, pero también abren oportunidades. ¿Lo que está pasando ahora en Estados Unidos con las redadas y las protestas puede provocar cambios significativos?

—No lo sé, pero sí creo que está generando conciencia, tanto en quienes estamos aquí —documentados o no— como en quienes están en Guatemala. Hay más consciencia sobre lo que ocurre en Estados Unidos.

¿Habrá cambios en tres o cuatro años? No lo sabemos. Pero todo deja un aprendizaje. En 1994, cuando estaba en secundaria, salí a marchar. Nunca me arrepiento. Estaba a tres meses de ir a la universidad cuando nos quitaron ese derecho. Me dolió mucho.

Pero tres años después, la ley fue revertida. A mí me marcó, pero quienes venían detrás sí pudieron continuar. Las acciones correctas no se olvidan. La historia juzga. Y en dos, tres o diez años, se verá lo que hicimos hoy.

—¿Cree que ese cambio puede llegar Guatemala, donde se vive una lucha constante por sobrevivir, con una institucionalidad frágil?

—Me gustaría creer que sí. Hoy hay más de 50 partidos inscritos para la próxima elección. Pero ¿cómo se demuestra a los migrantes que sí importan? Dándoles el derecho a ser ciudadanos plenos.

Aquí en EE.UU. no puedo votar por el alcalde de Santa Eulalia ni por un diputado, solo por presidente. En términos de ciudadanía, soy un 30 % guatemalteco, aunque las remesas que enviamos sostienen buena parte de la economía.

Si realmente se quiere reconocer a los migrantes, lo primero es dignificarlos y darles el derecho al voto. Si no, todo quedará en discursos. Muchos partidos temen ese voto, porque saben que tenemos más acceso a información, más criterio.

Si queremos transformar esta concienciación en acción, debe reflejarse en las próximas elecciones: que podamos votar y hacer valer nuestra voz. Esa es mi esperanza. Y sí, estoy dispuesto a alzarla con más fuerza si es necesario. Que nos escuchen. Que reconozcan un derecho que ya nos pertenece.

—Y hablando de lo político, usted ha sido identificado como un líder emprendedor. ¿Tiene intereses políticos?

—Mira, Alejandra, creo que todos somos políticos en cierto sentido. Somos líderes en nuestras familias, comunidades o empresas. Y hay que estar atentos a los llamados.

Hoy lidero en distintos frentes: en mi comunidad, en mi empresa. Ahí es donde estoy. Pero, como dije, a veces los llamados llegan y uno debe estar dispuesto a responder.

—¿Y cómo definiría su línea política o su pensamiento a partir de su experiencia?

—Creo profundamente en la generación de ingresos y en crear capital para las personas. La mayoría de quienes migran lo hacen por necesidad. Si hay ingresos, hay unidad familiar.

Hay que apoyar a los emprendedores que ya están luchando. Darles herramientas para crecer. También creo en el desarrollo humano integral, en una educación transformadora que permita elegir si uno quiere estudiar, emprender o trabajar. Se trata de formar personas con opciones, con herramientas para decidir su destino.

—¿Cómo converge esa visión con su trabajo como emprendedor y con la plataforma Soy Migrante?

—Hace unos tres años recorrí todo el país para reconfirmar lo que ya sabía: Guatemala tiene talento, productos y personas que luchan.

Creamos ferias migrantes de emprendimiento. Los emprendedores presentaban sus productos y yo hacía transmisiones en vivo desde mis redes. La gente llamaba para comprar desde cualquier lugar del país. Fue increíble.

Muchos de esos emprendedores abren su local de 8 a 5 y dependen de quienes lleguen. Pensé: “¿Cómo puedo poner mi experiencia al servicio de ellos?”. Llevo 25 años trabajando en comercio electrónico, apoyando a grandes empresas del mundo. Así nació Mercado GT, un mercado digital para Guatemala.

En Mercado GT, cualquier emprendedor puede crear su tienda, subir productos y venderlos al mundo. Los guatemaltecos en EE.UU. —y en cualquier lugar— pueden comprar productos hechos en casa, con arte y dedicación. Es una forma de estimular la economía para reducir la migración forzada.

Ese es uno de los brazos de soymigrante.com. El otro es la revista, donde contamos historias de migrantes que han generado empleo y oportunidades, tanto en Guatemala como en EE.UU. Queremos dignificar sus aportes. Hablar de sus logros. Porque es justo reconocer lo que hacen por la economía de ambos países.

—Para cerrar, ¿podría dejarnos una luz encendida, un mensaje de esperanza para quienes migraron y también para los que están en Guatemala pensando en hacerlo?

—Cuando doy conferencias, siempre repito lo mismo: soñar es gratis. Suena simple, pero es poderoso. Si soñar no cuesta nada, entonces soñemos en grande.

Claro que para alcanzar un gran sueño hay que trabajar duro, pero muchos guatemaltecos ya lo están haciendo. El potencial está ahí. Solo falta creerlo.

—¿Aun en condiciones difíciles?

—Sí. Muchos hemos trabajado desde niños, y eso nos ha llevado, de una forma u otra, al éxito. El guatemalteco no le teme al trabajo. Si no le tenemos miedo a soñar ni a esforzarnos, soñemos en grande, porque las ganas están.

También quiero decir algo: en esta vida, nada es imposible. No importa de dónde vengamos, si de una aldea sin electricidad o de un país extranjero cuyo idioma no hablamos. Siempre hay esperanza. Con las ganas, la inspiración, ese corazón que palpita y esa mente que crea, podemos alcanzar cualquier sueño.

Y a quienes administran los recursos del país, les digo: sabemos lo que Guatemala necesita para desarrollarse. Tenemos las herramientas, el talento, la riqueza. Lo que ha faltado son administradores que realmente usen esos recursos para el bien común.

Necesitamos líderes éticos, con vocación de servicio, que comprendan que están ahí para representar a la gente. Su guía debe ser el bienestar de los guatemaltecos.

Porque cuando eso sea su guía, su legado lo dirá todo. Lo que hagan desde la función pública tendrá consecuencias. Las próximas generaciones —sus hijos, nietos, bisnietos— vivirán con ese legado. Construyamos uno que impulse al país, no que lo hunda.